새해 부동산 투자 가이드

올 14만가구 분양…2000년 이래 ‘최소’

10대 건설사 물량 지난해의 69% 수준

공사비 상승에 사업성 크게 저하 영향

서울 등 수도권 중심으로 집값 상승세

내년까지 공급 부족 예고에 매수 촉발

토허제 등 규제 지역 지정 추가 대책 예상

세제ㆍ청약 등 부동산 정책 수위가 변수

대구ㆍ대전 등 지방 광역시 ‘상승’ 흐름

지방 과잉 공급 다소 해소…매매 ‘보합’

|

| 사진:대한경제 DB |

[대한경제=이종무 기자] 서울을 중심으로 한 집값 급등세는 2025년 을사년 새해에도 재현될 가능성이 높다는 전망이다. 대내외 경제 불확실성이 점증하면서, 이른바 ‘공급 절벽’이 앞당겨질 수 있어서다. 주택 공급 부족이 심화할 것으로 예상되면서 얼죽신(얼어 죽어도 신축) 현상과 맞물려 똘똘한 한 채에 수요가 집중될 것이란 분석이다.

△ 불확실성 산재…주택 공급 올스톱

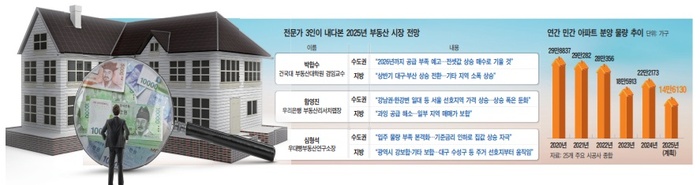

2일 부동산업계에 따르면 국내 25개 주요 시공사의 올해 분양 물량은 약 14만6130가구(임대 포함)로 관측된다. 민간 아파트 분양 기준 2000년 이래 최소치였던 2010년(17만2670가구)보다도 2만6000가구 이상 축소한 규모다. 문제는 건설사들의 이러한 계획이 실제 분양으로 이어질지 미지수라는 점이다. 통상 분양 실적은 당초 계획보다 감소하는 경우가 많아서다.

지역별로 보면 수도권은 8만5840가구(비중 59%), 지방은 6만290가구(41%)로 집계됐다. 수도권의 경우 서울 2만1719가구, 인천 1만3571가구, 경기 5만550가구 등이다. 올해와 비교해 각각 4765가구, 8128가구, 2만8075가구 줄어든 숫자다. 10대 건설사 전체 물량은 지난해의 69% 수준으로 줄어드는 것으로 나타났다.

시기별로는 1월에 가장 많은 물량인 1만6066가구가 분양할 예정이다. 이어 분양 성수기로 꼽히는 4월과 5월 각각 1만1163가구, 1만1261가구가 공급된다. 1ㆍ4ㆍ5월을 제외하면 매달 평균 5300여가구가 공급될 계획이다.

민간 건설사들이 올해 분양에 소극적인 데는 복합적인 이유가 작용했다. 경기 둔화와 고금리 장기화 등 전반적인 경제 상황에 더해, 원자재 가격과 인건비 인상에 따른 공사비 상승으로 사업성이 크게 저하된 영향이다.

실제로 최근 잇단 공사비 상승으로 건설 경기는 사실상 답보 상태다. 공사비가 2020년부터 지난해까지 약 30%나 뛰어 착공 지연, 공사 지연ㆍ중단 등이 발생하고 있다. 한국은행의 지난달 건설경기실사지수(BSI) 역시 50 미만을 기록하고 있다. BSI가 100보다 높으면 긍정적 경기 전망이 많다는 뜻인데, 건설경기 BSI는 기준치보다도 절반 이상 밑도는 숫자다.

환율도 불안을 키우고 있다. 환율 상승은 수입 물가를 자극해 인플레이션(물가 상승)과 금리 상승으로 이어질 수 있다. 가뜩이나 고금리 누적에 따른 불안정한 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 리스크가 확대할 수 있다는 얘기다. 비상계엄 사태가 야기한 국내 정치의 불안정성은 이런 우려를 더욱 키우고 있다. 정부 컨트롤타워 실종으로 인한 부동산 정책 공백 장기화로 공공 분양 계획도 올스톱할 수 있다는 지적이다.

연립, 다세대 등 다른 유형의 주택을 포함한 전체 입주 물량도 당장 줄어들 것이란 관측이다. 2~3년 이후 입주로 이어지는 민간 아파트 분양 공급이 대폭 축소하는 것은 부동산 시장에 쇼크를 줄 수 있다는 분석이다.

부동산R114에 의하면 올해 서울 아파트 입주 물량은 지난해(2만4659가구)보다 1000가구가량 많은 수준인 2만5710가구에 그칠 전망이다. 최근 서울 아파트 입주 물량을 보면 2020년 4만9847가구로 5만가구에 근접했다가 2021년 3만3702가구로 줄어든 뒤 2022년 2만4350가구, 2023년 3만2775가구 등으로 2만~3만가구에서 등락을 반복했다.

지난해부터 정부의 가계대출 총량 관리에 따라 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계 시행 등 강화한 대출 규제 등으로 부동산 시장이 조정 국면에 진입한 것 아니냐는 시각도 있지만 약발은 오래가지 못할 것이란 전망이 지배적이다. 공급 부족에 따른 수급 불균형을 단기에 해결하기 힘들다는 지적이다.

하서진 하나금융연구소 수석연구원은 내년 부동산 시장을 내다본 보고서에서 “정비 사업 비중이 높은 수도권에선 공급 부족 우려가 본격화하면서 매수세가 집중될 가능성이 커 매매가격 상승이 계속될 것으로 보인다”고 설명했다.

|

| 지난해 서울 용산구 남산에서 본 아파트 단지 모습. /사진:연합 |

△ “수도권 수요 계속…지방도 소폭 상승”

전문가들도 올해 서울 등 수도권을 중심으로 아파트 가격이 상승하며 분양 시장이 진정을 찾기는 당분간 시일이 걸릴 것으로 내다봤다. 공급 부족으로 얼죽신(얼어 죽어도 신축) 열풍과 맞물려 똘똘한 한채를 찾는 수요가 계속될 것이란 게 대체적인 시각이다.

박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “공급 부족, 즉 입주 물량이 감소하면서 가격 상승세가 계속될 수 있다”며 “공급 부족이 투자자의 매수 심리를 촉발하고 관심도 서울 위주에서 경기 지역으로 확대시켜, 2025년 수도권 아파트 가격은 상승할 것으로 전망된다”고 언급했다.

이어 “2025~2026년 공급 부족이 예고된 상황을 고려하면 전셋값 상승이 매수로 기울 여지가 높아질 수 있다”면서 “부동산 PF 부실 정리가 지연되면 공급 지체 원인으로 부각돼 시장에서 공급 부족이 오래가는 사유로 인식할 수 있고, 수급 불균형 해소가 쉽지 않다는 신호를 줄 수 있는 만큼 조속한 PF 부실 정리 마무리가 필요하다”고 지적했다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “강남권과 한강변 일대 등 서울 선호지역ㆍ단지의 가격 상승 흐름은 이어질 것으로 전망된다”면서도 “다만 대출 규제로 인한 관망과 가격 단기 급등에 대한 피로감 누적으로 거래량과 가격 상승 폭은 둔화할 가능성이 높아 보인다”고 짚었다.

함 랩장은 이런 배경으로 대출 규제보다 부동산 규제에 주목했다. 그는 “향후 집값 불안 양상이 큰 지역에는 조정대상지역이나 토지거래허가구역 등 규제지역 지정 등 추가 규제책을 가할 것으로 예상된다”며 “이는 세제, 대출, 청약에 많은 영향을 줄 수 있어 2025년 부동산 규제 정책의 수위가 얼마나 될지가 시장 변수”라고 꼬집었다.

그러면서 “스트레스 DSR 2단계 시행, 금융권의 가계대출 총량 관리 움직임으로 주택담보대출과 전세대출 문턱이 다소 높아지면서 거래 총량과 가격 상승 움직임은 다소 둔화할 것”으로 전망했다.

심형석 우대빵부동산 연구소장은 “부동산 시장은 수급 요인이 가장 중요하다”며 “입주 물량 부족이 본격화하는 2025년에는 금리 인하와 함께 집값 상승에 더욱 영향을 줄 것”이라고 예상했다. 그러면서 “경기는 수출은 좋지만 내수 경기 부진이 집값 부진을 이끄는 변수가 될 것”이라고 내다봤다.

지방 부동산 시장은 양극화를 보일 것이란 시각이다. 지방 광역시 위주로 강세를 보이는 한편, 기타 지방은 보합에 머무는 등 편차가 클 것이란 분석이다. 박 교수는 “상반기 대구와 부산이 상승 전환하고 대전, 울산, 광주는 소폭 상승하는 등 지방 광역시는 2025년 상승하는 흐름이 전개될 것으로 전망한다”며 “기타 지방은 지역별 편차가 있지만 전세가 상승 흐름이 매매로 전환하면서 소폭 상승할 것으로 예상한다”고 말했다.

함 랩장은 “지방은 과잉 공급이 다소 해소되며 일부 지역에서 매매가 보합이 예상된다”고 했고, 심 소장은 “지방 광역시는 강보합, 기타 지방은 보합으로 예상한다”며 “대구 수성구 등 지방 광역시 주거 선호지는 2025년부터 본격적으로 먼저 움직일 것으로 보인다”고 설명했다.

이종무 기자 jmlee@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉