[대한경제=김호윤 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 31일 17개 글로벌 제약회사에 서신을 보내 9월 29일까지 ‘최혜국 대우(MFN)’ 가격 정책을 도입하라고 요구했다. MFN은 미국에서 가장 저렴한 국가와 동일한 가격으로 의약품을 공급하는 제도다.

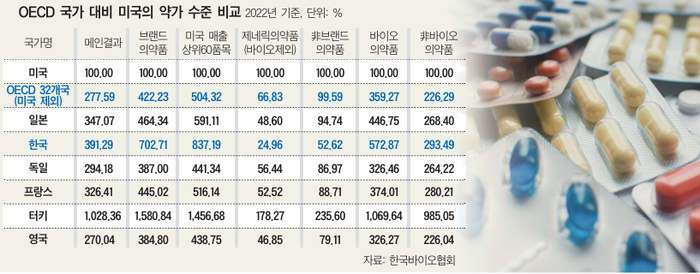

트럼프가 글로벌 제약회사들에 60일 내 약가 인하를 요구한 배경엔 세계 최고 수준인 미국 약가가 있다. 2022년 기준 미국 처방약 가격은 OECD 33개국 평균의 2.78배에 달한다.

|

미국 성인 4명 중 3명 이상이 처방약 비용을 감당할 수 없고, 3명 중 1명은 비용 때문에 처방받은 약을 제대로 복용하지 않았다는 조사결과도 있다. 브랜드 의약품은 미국 가격이 다른 국가 대비 3.22배 이상 비싸다. 일본ㆍ독일ㆍ프랑스ㆍ영국 등과 비교해도 미국이 3.5배 높다. 한국바이오협회 자료에 따르면 미국이 한국의 4배 수준이며 브랜드 의약품은 7배 수준에 달한다.

인슐린의 가격 격차는 더욱 극명하다. 미국의 인슐린 제조업체 평균 가격은 OECD 비교 국가들의 9.71배에 달한다. 리베이트를 고려한 순 가격으로도 2.33배 높다. 2023년 예일 의대 교수에 따르면 10㎖ 휴마로그의 생산비용은 2∼4달러로 추정되지만 실제 판매가는 수십 배에 달했다.

글로벌 빅파마의 대응은 제각각이다.

노보 노디스크는 “환자 접근성과 약가 부담 완화에 집중한다”며 “해결책을 계속 모색하겠다”고 밝혔다. 위고비 등 비만치료제로 급성장한 이 회사는 미국에서 월 1300달러에 판매 중이어서 약가 인하 압박의 주요 타깃이다.

노바티스는 한발 더 나아가 “미국 약가 인하를 위한 최혜국대우 정책을 추진 중”이라고 구체적인 정책 추진을 시사했다. 아스트라제네카의 파스칼 소리오 CEO는 “가격 균등화가 이뤄져야 한다는 트럼프 대통령의 말에 동의한다”고 밝혔다.

반면 일라이 릴리는 “서신을 검토 중”이라며 즉답을 피했다. 화이자, 머크, 존슨앤드존슨, 글락소스미스클라인 등 주요 제약회사들도 공식 입장을 내놓지 않았다.

이 같은 약가인하 요구에 글로벌 제약회사들은 현재 진퇴양난의 상황에 처해 있다. 미국은 이들의 최대 수익원이자 신약 개발비 회수의 핵심 시장이다. 전 세계 제약시장에서 미국이 차지하는 비중은 약 45%에 달한다. 하지만 트럼프의 요구를 수용하면 단기적으로는 수익성이 크게 타격받을 수밖에 없다. 더욱이 트럼프 대통령은 “제약사들이 약가 인하에 나서지 않을 경우 모든 수단을 동원할 것”이라고 경고했다. 이는 관세 부과나 다른 제재 조치 가능성을 시사한 것으로 해석된다.

결국 2025년 9월 29일 데드라인이 업계의 향후 전략을 가늠할 분수령이 될 전망이다. 제약회사들이 트럼프의 요구에 일정 수준 부응할지, 법적 대응에 나설지가 관건이다. 앞서 트럼프 1기 행정부(2017-2021) 때도 거의 동일한 ‘최혜국 대우(MFN)’ 정책을 추진했지만 제약업계의 강력한 반발과 법적 소송으로 무산된 바 있다.

업계에서는 “전면적인 가격 인하보다는 선별적인 양보안을 제시할 가능성이 높다”는 관측이 나오고 있다. 일부 고가 약물에 대해서만 가격을 조정하거나, 새로운 환자 지원 프로그램을 도입하는 방식으로 타협점을 찾을 것이라는 전망이다.

김호윤 기자 khy2751@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉