|

| 표=한국은행. |

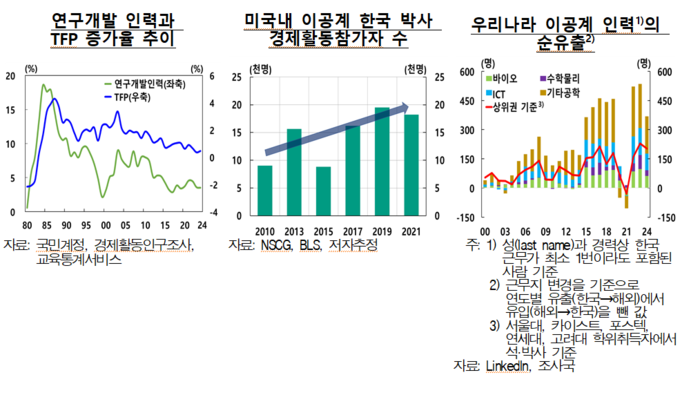

3일 한국은행이 발표한 ‘이공계 인력의 해외유출 결정요인과 정책적 대응방향’ 보고서에 따르면, 미국에서 근무 중인 한국인 이공계 박사 인력 규모는 2010년 9000명에서 2021년 1만8000명으로 두 배 증가했다. 특히 2015년 이후에는 바이오와 ICT 부문 중심으로 순유출 규모가 확대되는 추세다.

이공계 인력은 기술혁신과 생산성 향상을 통해 경제의 지속가능한 성장 기반을 형성하는 핵심 자원이다.

그러나 국내에서는 고교 최상위권 인재의 상당수가 의대로 진학하는 ‘의대 쏠림’이 심화되고 이공계를 택한 인재는 더 나은 연구환경과 경력 기회를 찾아 해외로 빠져나가는 경향이 뚜렷한 상황이다.

실제로 한은이 국내외 이공계 인력 2700여명을 대상으로 설문을 실시한 결과, 국내 근무 인력의 42.9%가 향후 3년 내 해외 이직을 고려 중이며, 20~30대의 70%가 해외 진출 의향을 밝힌 것으로 집계됐다.

해외 이직을 고려하는 주된 이유로는 ‘연봉 수준 등 금전적 요인’이 가장 큰 비중을 차지했다.

금전적 요인 외에도 연구생태계·네트워크(61.1%), 경력기회 보장(48.8%) 등 비금전적 요인도 상당한 영향을 미쳤다. ‘

현 직장 만족도’ 항목에서도 국내 인력은 ‘연구생태계 및 네트워크’와 ‘근무여건’ 부문에서 해외 근무자 대비 만족도가 크게 낮았다.

과학기술 발전을 위한 시급한 과제로는 ‘연구환경 개선’(39.4%)을 ‘과감한 금전 보상’(28.8%)보다 더 중요하게 꼽았다.

이에 한은은 국내외 보상구조 및 초기 경력 기회의 격차가 젊은층의 해외 근무 선호를 높이는 핵심 요인이라며 인재 순환형 구조 전환이 시급하다고 진단했다.

최준 한은 조사국 거시분석팀 과장은 “인재의 해외 유출을 막기 위해 인적자본 투자에 대한 세제 인센티브 실효성을 강화해야 한다”며 “해외 경험 인력을 유연하게 수용할 수 있는 겸임·정년연장 등 유인 구조를 마련해 석학들이 국내 생태계로 환류되는 ‘인재 순환형 구조’로의 전환도 필요하다”고 말했다.

김봉정 기자 space02@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉