선별·파쇄골재 55.4%로 압도적 1위

인공골재 품질 신뢰성 확보 위해

정부 순환골재 KS 인증 통합 추진

[대한경제=박흥순 기자] 과거 건설현장의 ‘귀한 몸’ 대접을 받던 하천 모래와 자갈이 자취를 감췄다. 그 빈자리는 암석을 깨부수어 만든 ‘선별ㆍ파쇄 골재’가 채웠다. 환경 규제와 물류비 부담으로 천연골재가 설 자리를 잃은 사이 기술력을 앞세운 제조 골재가 시장의 대세로 굳어졌다.

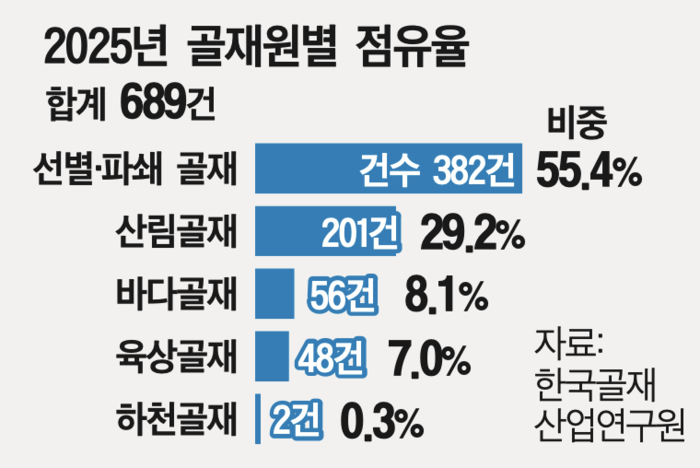

11일 한국골재산업연구원에 따르면 지난해 골재 품질검사를 진행한 689건 중 암석을 가공해 만드는 선별ㆍ파쇄 골재가 382건으로 전체의 55.4%를 차지해 압도적인 1위를 기록했다. 전통적 공급원인 산림골재(201건, 29.2%)까지 합치면 인공적ㆍ산업적 생산 방식이 시장의 84.6%를 장악한 셈이다.

|

| 그래픽:대한경제 |

반면 과거 골재의 대명사였던 하천골재는 단 2건(0.3%)에 불과해 사실상 명맥이 끊긴 것으로 나타났다. 바다골재(56건, 8.1%)와 육상골재(48건, 7.0%) 역시 지역적 한계를 벗어나지 못했다. 골재 수급의 중심축이 자연 채취에서 채석ㆍ가공 중심의 산업적 공급 구조로 재편되는 흐름을 보였다.

배경은 복합적이다. 우선 천연골재 자체가 고갈된 데다, 이를 채취하는 과정에서 발생하는 사회적 비용이 감당하기 어려운 수준이 됐다. 하천 준설은 홍수 위험과 생태계 훼손 논란을, 바다 골재는 어업권 침해와 연안 침식 문제를 야기하며 허가 자체가 하늘의 별 따기가 됐다.

인허가 기간과 물량이 널뛰면서 레미콘사와 건설사는 공급 불안정에 시달려야 했다. 결국 시장은 안정적인 공급이 가능한 채석과 파쇄 쪽으로 급격히 무게중심을 옮겼다.

물류비 상승도 치명타였다. 골재는 단가 대비 운송비 비중이 높은 품목이다. 채취지가 도심에서 점점 멀어지고 항만 하역 여건마저 나빠진 천연골재는 인근 채석장을 기반으로 한 파쇄골재의 가격 경쟁력을 이길 수 없는 구조가 됐다.

과거 ‘천연사 대용품’ 취급을 받던 파쇄골재의 위상도 달라졌다. 업계 관계자는 “세척과 선별 기술이 고도화되면서 파쇄사의 고질적 문제였던 미분(석분) 함유량이 크게 줄었고 품질이 균질해졌다”고 설명했다.

여기에 혼화제 등 발전된 콘크리트 배합 기술이 더해지며 작업성이나 강도 면에서 천연사를 충분히 대체할 수 있게 됐다. ‘천연 모래 아니면 불안하다’던 현장의 고정관념이 깨지고 ‘관리만 되면 파쇄사도 충분하다’는 인식이 자리 잡은 것이다.

폐콘크리트 등을 재활용한 순환골재도 시장의 한 축으로 자리 잡기 위해 품질 경쟁에 속도를 내고 있다. 정부는 순환골재의 품질 신뢰를 높이기 위한 제도 정비에 나섰다. 국토교통부는 지난달 25일 건설공사 품질관리 강화를 위해 이원화돼 있던 순환골재 품질인증 제도를 한국산업표준(KS) 인증으로 통합하겠다고 밝혔다.

그동안 업계는 국토부의 ‘순환골재 품질인증’과 산업통상자원부의 ‘KS 인증’을 중복으로 받아야 해 부담이 컸다. 이를 KS로 일원화해 기준을 명확히 하고, 시장 신뢰를 끌어올리겠다는 게 정부 구상이다. 국토부는 순환골재 산업표준 3개 품목(아스팔트 콘크리트용, 콘크리트용, 도로 보조기층용)을 KS 인증 대상 품목으로 지정했다.ㆍ

김성환 국토부 건설산업과장은 “골재는 건축물과 시설물 안전의 기초인 만큼 고품질 골재 공급이 중요하다”며 “일원화된 KS 인증을 통해 고품질 순환골재가 원활히 건설시장에 공급돼 수급 안정과 건설산업 경쟁력 강화로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.

박흥순 기자 soonn@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉