관세 전쟁 등 대내외 불확실성 고조

고강도 쇄신 통한 핵심 경쟁력 강화

|

| 그래픽 : 대한경제 |

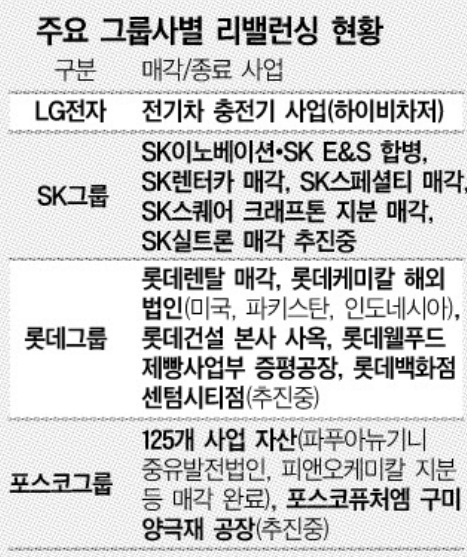

[대한경제=김희용 기자] 최근 대기업들의 리밸런싱 전략의 특징은 수익성이 나쁜 사업뿐 아니라 알짜 사업까지 정리하며 ‘옥석 가리기’를 더욱 고도화하는 데 있다. 트럼프 2기 행정부의 관세 정책과 공급망 분절 등으로 경영 환경에 불확실성이 증가하자 핵심 역량에 대한 집중도를 끌어올리는 것이 필수적인 시대가 됐기 때문이다.

SK그룹은 반도체용 실리콘 웨이퍼를 생산하는 SK실트론 지분 70%를 약 5조원대에 매각하는 협상을 진행 중이다. SK실트론은 2017년 LG그룹에서 1조원 안팎에 인수한 이후 2022년 매출 2조4000억원으로 성장했으며, 지난해에도 매출 2조1268억원, EBITDA 6400억원가량을 올린, 알짜 계열사로 평가 받는다

그러나 그룹 차원에서 미래 성장을 위해 필요한 유동성 마련이 절실해지자, 사업 재편 대상에 오르게 된 것이다.

SK그룹에서는 에너지 중간지주사인 SK이노베이션의 경우, 전사적 리밸런싱 전략에도 지난달 글로벌 신용평가사 무디스로부터 신용등급을 투자부적격등급인 Ba1으로 하향 평가를 받으며 자금 조달 비용이 늘어난 상황이다. SK이노베이션은 정유ㆍ화학ㆍ배터리 등 주요 부문의 수익성 악화가 우려되는 상황에서 SK엔무브의 IPO 일정마저 연기될 가능성이 커지면서 유동성 확보 계획이 여의치 않아졌다.

롯데그룹은 호텔과 화학, 유통 등 주력 사업의 비핵심자산 매각에 박차를 가하고 있다.

신동빈 롯데그룹 회장은 올해 처음 열린 VCM(Value Creation Meeting)에서 고강도 쇄신을 주문한 상태다.

이 자리에서 신 회장은 “위기가 일상이 된 지금, 우리가 당면한 어려움의 근본적인 원인은 외부환경이 아닌 우리 핵심사업의 경쟁력 저하”라며 “지금 쇄신하고 혁신하지 않으면 살아남을 수 없을 것”이라고 강조했다.

특히, 3년 연속 적자를 내며 유동성 위기를 맞은 롯데케미칼은 비주력 자산 매각과 함께 주가수익스왑(PRS) 계약을 통해 현금을 끌어모으는 중이다.

지난해 10월 미국 롯데케미칼 루이지애나 법인 지분 40%를 활용해 6600억원의 유동성을 마련한 데 이어 올 2월엔 파키스탄 법인을 979억원에 매각했다. 이어 지난달에도 롯데케미칼 인도네시아 지분 49% 중 25%를 활용해 6500억원의 자금을 조달, 일본 소재기업 레조낙 지분 4.9%를 2750억원에 매각하며 추가 유동성을 확보했다.

포스코그룹은 장인화 회장 취임 이후 강도 높은 리밸런싱을 진행 중이다.

포스코그룹은 저수익 사업 55개, 비핵심 자산 70개 등 총 125개 프로젝트를 처분해 수소환원제철과 이차전지 소재 같은 미래 사업에 투자 재원을 마련한다는 전략을 세웠다.

이러한 전략의 일환으로, 포스코그룹은 지난해 파푸아뉴기니 중유발전법인, 피앤오케미칼 등 45개의 사업을 정리하며 현금 6625억원을 확보했다. 포스코그룹은 지난달에도 일본제철의 4678억원 규모의 주식도 매각할 예정이라는 공시를 낸 상태다.

대기업들의 이 같은 움직임은 사업 영역이 지나치게 확장된 데 따른 것이기도 하다.

공정거래위원회 기업집단포털에 따르면, 2019년부터 작년까지 5년간 대기업집단 소속 기업 수는 2103개에서 3318개로 1215개나 늘었다. SK그룹의 경우, 2019년 111개였던 계열사가 2024년에는 219개로 2배 가까이 증가한 바 있다. 문어발식 확장에 따라 계열사 간 시너지가 약해지고 집중도가 떨어질 수밖에 없는 구조다.

재계 관계자는 “글로벌 통상 환경의 불확실성과 AI 중심으로의 산업 재편이 가속화되는 상황에서 대기업들이 유동성을 확보하고 핵심 역량에 집중하는 것은 불가피한 선택”이라며 “당분간 본업 강화 함께 시너지가 적은 사업을 대상으로 미래 투자 재원 마련을 위한 구조조정은 계속될 것”이라고 말했다.

김희용 기자 hyong@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉