케미칼發 신용등급 강등 이어져

계열사 자금조달 위기로 확산

‘사일로’ 현상에 직무급제 카드

안일주의→성과중심 전환 관건

|

| 그래픽: 대한경제 |

[대한경제=문수아 기자] 오늘(16일)부터 1박2일 동안 신동빈 롯데그룹 회장과 80여 명의 주요 경영진이 하반기 VCM(옛 사장단 회의)을 진행한다. 2018년 도입 이후 첫‘합숙훈련’을 할 만큼 그룹을 덮친 위기가 넓고 깊다는 의미다. 특히 신동빈 회장이 올해 신년사에서 재무건전성 관리, 본업 경쟁력 회복을 강조했지만, 상반기 성적표와 하반기 전망이 기대에 못 미치고 있다. 최근 주요 계열사의 신용등급이 강등되고 회사채 시장에서 외면당하면서 쐐기를 박았다.

▲롯데케미칼發 신용등급 연쇄 추락

재계 안팎에서는 신 회장이 부진한 재무건전성 개선 속도에 답답함과 우려가 클 것이란 이야기가 나온다. 삼성, SK, 현대차, LG 등 재계 4대 그룹 모두 사업 포트폴리오를 조정하고 적극적인 투자에 나서면서 구체적인 성과를 내고 있는데 롯데는 한참 뒤처진 상태다. 롯데그룹은 신사업 투자 자금을 조달하는데 최우선조건인 재무건전성부터 확보하지 못하면서 수년째 위기설에 흔들리고 있다.

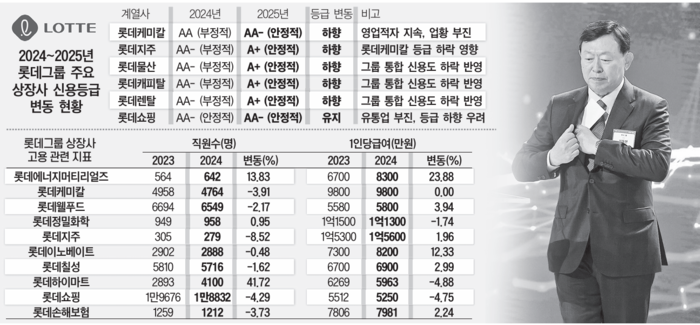

그룹 위기는 롯데케미칼에서 출발한다. 롯데케미칼이 롯데지주 계열 총자산의 43%를 차지하는 구조여서 케미칼 부진이 곧 그룹 위기를 부른다. 롯데케미칼은 2022년(7526억원), 2023년(3477억원), 2024년(8941억원)에 이어 올해 1분기(1266억원)에도 영업 적자를 내며 총 누적손실이 2조원을 넘었다. 결국 롯데케미칼의 기업 신용등급은 지난달 30일 ‘AA(부정적)’에서 ‘AA-(안정적)’으로 강등됐다. 이 여파로 롯데지주의 무보증사채 신용등급도 AA-(부정적)에서 A+(안정적)으로 하향 조정됐다. 케미칼에서 시작된 위기는 롯데지주를 거쳐 롯데캐피탈, 롯데하이마트, 롯데렌탈의 신용등급을 AA-에서 A+로 연쇄 강등하는 나비효과를 낳았다.

신용등급 하락은 자금조달 위기로 이어진다. 지난달 롯데건설이 A+(부정적)에서 A0(안정적)로 등급 조정을 받은 후 회사채 수요예측을 시행했지만, 매수주문이 기대치를 밑돌았다.

롯데그룹의 현금창출원이었던 케미칼이 위기의 원인이 된 데는 대규모 투자가 성과로 이어지는 속도보다 손실과 부채 부담 증가 속도가 빨랐던 영향이 크다. 롯데케미칼은 일진머티리얼즈 인수, 인도네시아 라인(LINE) 프로젝트 등 공격적인 투자에 나서며 지난해 말 기준 순차입금이 7조원을 넘었다. 단기간 수익 창출은 힘겨운 상태에서 주가수익스왑(PRS), 지분ㆍ투자주식 매각 등으로 자금을 조달했지만 여전히 순차입금은 6조6000억원대다. 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 순차입금 비중은 2020년 0.2배에서 지난해 말 15.7배까지 뛰었다.

▲직무급제, 마지막 카드일까 독일까

신 회장은 장기간 이어지는는 그룹의 위기 요인 중 하나로 경직된 조직문화를 보고 있다. 여러 차례 정기 임원인사를 통해 승진 연한 폐지, 직급 축소, 외부 인사 영입 등 파격적 조치를 내놨지만, 효력이 크지 않았다. 계열사 간, 부서 간, 직원 간 협력이 되지 않는 ‘사일로’ 현상을 깨지 못해서다.

롯데쇼핑만 보더라도 오프라인 유통 기반으로 성장한 저력이 계열사 우월주의로 퇴색되면서 이커머스 사업부에 마트와 슈퍼 담당 조직을 옮기는 식의 오류를 범했다. 롯데쇼핑이 회심작으로 내놓은 온라인 장보기 플랫폼 ‘제타’는 불편한 UX(사용자 환경)ㆍUI(사용자 인터페이스)로 외면받고 있다. △할인 정보 자동 반영 △상품 정보 확대 △장바구니 품절상품 표시 등 온라인 쇼핑몰에서 제공하는 기본 요소마저 갖추지 못했기 때문이다.

신 회장은 이러한 문제가 ‘안일주의’에서 출발했다고 판단, 성과 중심의 조직문화를 정착하고자 직무급제 도입 카드를 꺼냈다. 직무급제는 업무 난이도와 중요성에 따라 기본급을 차등 지급하는 제도다. 지난해 롯데바이오로직스 등에 시범 적용했고 올해부터 롯데쇼핑(백화점), 롯데웰푸드 등에 우선 도입한다. 생산직을 제외한 전 직군의 직무를 40여 개로 나누고 직무별 등급은 5단계로 나눈다. 기존 연봉은 유지하면서 상위 등급 직군에는 추가 보상을 지급한다. 1등급과 5등급 간 기본급 격차는 20% 이상이다.

직무급제 도입을 두고 해당 계열사 내부에서는 동요하는 분위기다. 롯데그룹의 전통적인 강점인 안정성과 장기근속만 훼손하고, 하위등급 직무 기피 현상이 발생할 수 있어서다. 롯데그룹 10개 상장사의 지난해 기준 1인당 급여 인상률은 3.1%였다. 지난해 대기업 평균 연봉 인상률(9%)의 3분의 1 수준이다. 10개사 중 4개사의 평균 급여는 전년보다 줄었거나 변동이 없었다. 대기업 평균 인상률보다 높은 곳은 2개사에 그쳤다. 결국, 기존 연봉 인상 없이 직무급제를 도입하면 임금이 줄어드는 것 아니냐는 우려가 나올 수밖에 없다.

선제 도입 대상인 롯데웰푸드만 보더라도 지난해 평균 급여(5800만원)은 10대 식품사 중 하위 4등, 인상률(3.9%)은 하위 5등이었다. 직무급제 도입에 따라 등급이 나뉠 지원부서(남자)와 영업부서(남자)의 경우 이미 연평균 급여가 1500만원 이상 차이가 난다. 인상 폭도 지원부서가 연 500만원 가량 더 많다. 그런데도 10대 식품사 중 근속연수가 가장 길어 안정적인 생산과 영업이 가능하다.

업계 관계자는 “현장 영업과 마케팅, 기획, 재무 등 지원부서 간 협업이 갈수록 중요해지고 일부 기업은 프로젝트마다 여러 직무를 모아 팀 단위로 운영하면서 시너지를 낸다”며 “조직 구성원의 공감 없이 섣불리 직무급제를 도입하면 고등급 직무 편중 현상이 생기고 비수익 부서이지만 조직 유지에 필수인 관리직무의 경쟁력이 떨어져 보완하는데 비용이 더 들 수도 있다”고 말했다.

문수아 기자 moon@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉