건설경기 장기 침체로 수요 급감

올 시멘트 출하량 34년來 최저

레미콘도 전년比 30% 이상 ‘뚝’

판매처 잃은 골재업체 폐업 고민

생존 위한 가격 출혈경쟁도 심화

물가반영, 운반비 인상까지 압박

생태계 붕괴 이후 공급대란 우려

[대한경제=박흥순 기자] “IMF 외환위기 때는 적어도 공장은 돌아갔어요. 지금은 물량 자체가 없어 공장을 멈춰야 할 판인데, 그나마 나가는 물량마저 제값을 못 받으니 버틸 재간이 없습니다.”

국내 주요 기초자재(시멘트ㆍ레미콘ㆍ골재) 업계가 1997년 외환위기 이후 최악의 보릿고개를 넘고 있다. 건설경기 장기 침체로 착공 물량이 급감하며 수요가 증발한 데다, 건설업계의 원가 절감 압박에 가격 방어선마저 무너지면서다. 판매량 감소와 단가 하락, 여기에 운반비 등 비용 상승이라는 ‘삼중고’가 겹치며 기초자재 산업 생태계가 붕괴 직전에 놓였다는 우려가 나온다.

|

| 그래픽: 대한경제 |

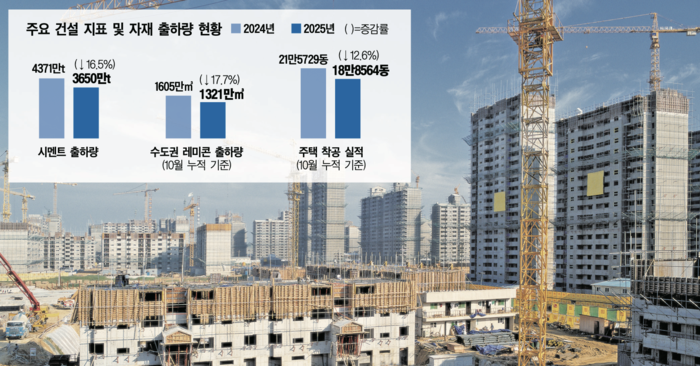

28일 관련업계에 따르면 올 한해 시멘트 출하량은 3650만t으로 1991년 이후 34년 만에 최저치를 기록할 것으로 전망된다. 수도권 레미콘 출하량 역시 10월말 누적 기준 1321만1083㎥에 그쳐, 전년 동기(1605만2223㎥) 대비 17.7% 급감했다.

주택 착공 실적이 곤두박질 치면서 자재를 쓸 현장이 사라진 탓이다. 국토교통부 조사 결과 올해 10월까지 착공한 주택은 18만8564동으로 지난해 같은 기간(21만5729동)보다 2만7165동 줄었다.

수도권 레미콘 업체 관계자는 “올해 출하량은 체감상 전년 대비 30% 이상 줄어든 것으로 보인다”며 “가동률이 한자릿수로 떨어진 공장이 수두룩하고, 오전 타설만 하고 오후에는 셧다운하는 단축 조업이 일상화했다”고 토로했다.

더 큰 문제는 수익성 악화다. 통상 수요가 줄면 감산을 통해 가격을 방어하지만, 올해는 생존을 위한 저가 수주 경쟁이 치열해지며 가격마저 하락세로 돌아섰다.

실제로 수도권 레미콘 업계는 올 초 건설업계의 요구를 수용해 레미콘 단가를 ㎥당 2300원 인하하기로 합의했다. 원자재 가격이나 인건비가 오른 상황에서 납품 단가를 낮추는 것은 이례적인 일이다.

불똥은 시멘트 업계로도 튀었다. 레미콘사들이 판매 단가 인하 손실을 메우기 위해 시멘트 구매 시 적용받는 할인율을 높여달라고 요구하고 나섰기 때문이다. 시멘트사 입장에서는 출하량이 급감해 재고가 쌓이는 마당에, 시장 점유율을 유지하기 위해서라도 할인 폭을 늘려줄 수밖에 없는 처지다. 시멘트 업계 관계자는 “공시된 고시 가격은 의미가 없어진 지 오래”라며 “사실상 덤핑 수준의 할인율을 적용해 밀어내기를 하고 있지만, 그마저도 받아줄 현장이 없다”고 설명했다.

엎친 데 덮친 격으로 제반 비용은 상승 곡선을 그리고 있다. 레미콘 믹서트럭 차주들은 물가 상승분을 반영해 운반비 인상을 요구하고 있고, 시멘트 업계 역시 높은 전기요금 부담에 내년부터 재도입 논의가 예상되는 BCT 안전운임제 등으로 가시밭길이 예고된 상태다.

이 같은 위기감은 건설 기초자재의 최전선이자 뿌리인 골재 업계로까지 번졌다. 레미콘 생산량이 줄면서 자갈과 모래 수요가 직격탄을 맞은 것이다.

판매처를 잃은 골재 업체들은 산지 복구비용과 환경 규제 강화에 따른 설비 투자비 등 고정비 부담에 허덕이고 있다. 현재 등록된 채석장 227곳 중 가동 중인 가행광산은 179곳에 불과하고, 이 중 80% 이상이 노후 현장으로 채취 가능한 허가 잔량이 바닥을 드러내고 있다. 신규 채석 허가가 사실상 막힌 상황에서, 업체들은 미래를 위한 신규 투자조차 꿈꾸지 못하고 폐업을 고민해야 하는 실정이다.

기초자재 산업의 붕괴는 향후 건설경기 회복 시 공급망 대란으로 이어질 가능성도 배제할 수 없다. 대형건설사 자재팀 관계자는 “지금은 자재값이 싸서 좋을지 몰라도, 공급망이 무너진 상태에서 경기가 회복되면 자재 파동은 불가피하다”며 “건설산업의 기초 체력인 자재 업계가 생존할 수 있는 최소한의 수요 기반 마련이 시급하다”고 지적했다.

박흥순 기자 soonn@

자료: 주요 건설 지표 및 자재 출하량 현황